„Es gibt für jede Frau immer Hoffnung“

Jessica Anderson ist Sozialarbeiterin und Soziale Arbeit und Theologie im interkulturellen Kontext studiert. Seit drei Jahren ist sie bei der Mitternachtsmission in Heilbronn tätig. In der Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel hilft sie besonders von Zwangsprostitution betroffenen Frauen. Mit GSCHWÄTZ-Reporterin Priscilla Dekorsi hat sie erzählt, woher sie die Kraft für ihre anstrengende Arbeit nimmt, welche Schwierigkeiten die Frauen bewältigen müssen, wenn sie sich aus ihrer Zwangslage befreien wollen und welche Auswirkungen die Corona-Pandemie hat.

GSCHWÄTZ: Sie haben ja einen unglaublich interessanten Beruf. Was macht ihn besonders spannend?

Anderson: Sehr vieles macht diesen Job besonders spannend: die Begegnung mit ganz unterschiedlichen Menschen, die Thematik, mit der man konfrontiert ist, die Kooperation mit verschiedenen Stellen, wie Behörden und Polizei. Es ist eine Arbeit, bei der man im Voraus nicht weiß, was den Tag über auf einen zukommt. Man plant natürlich schon, aber jeder Tag kann sich auch noch einmal komplett verändern, wenn beispielsweise ein Notfall reinkommt oder eine Betroffene akut Schutz oder Hilfe braucht.

„Zu wissen, dass das möglich ist, gibt Kraft und stärkt“

GSCHWÄTZ: Das ist sicher oft auch sehr fordernd. Welche Werte und Gedanken geben Ihnen Kraft?

Anderson: Kraft gibt mir ganz persönlich mein Glaube, der auch hier bei uns in der Arbeit eine besondere Stellung hat, das heißt, ich teile ihn auch mit meinen Kolleginnen, wodurch wir uns auch gegenseitig noch einmal ein großer Halt sein können. Ganz viel Kraft gibt auch zu wissen, dass man an einem wichtigen Auftrag arbeitet: Die Unterstützung von Menschen, die am Rande stehen. Ein Stück weit das Arbeiten gegen die Ungerechtigkeit, die passiert. Zu sehen, dass Frauen wirklich Unterstützung bekommen können – dass sie eine neue Perspektive entwickeln und neue Kraft bekommen. Zu wissen, dass das möglich ist, gibt Kraft und stärkt.

GSCHWÄTZ: Sie sind sicher oft mit tragischen Schicksalen konfrontiert. Schaffen Sie es immer, da emotionale Distanz zu wahren oder nehmen Sie die Schicksale der Frauen auch manchmal mit nach Hause?

Anderson: Es ist ganz unterschiedlich. Man bereitet sich natürlich innerlich auf die Gespräche vor. Wenn man in ein Gespräch geht, weiß man auch, dass etwas Schwieriges auf einen zukommen könnte, auch etwas sehr Leidvolles, das die Frauen oft erlebt haben. Manchmal gelingt es relativ gut, zu sagen: „Okay, das war jetzt das Gespräch. Ich mache mir meine Notizen und dann kann ich das auch wieder ein Stück weit abgeben.“ Aber natürlich gibt es auch Schicksale, die einen besonders treffen. Oftmals, wenn dann sozusagen noch „on top“ Sachen dazukommen oder eine Frau beispielsweise das gleiche Alter hat. Irgendetwas, an dem man merkt: „Okay, das könnte jetzt eigentlich auch meine Freundin oder Nachbarin gewesen sein.“ Manchmal kann man auch gar nicht sagen, warum einen ein Schicksal besonders trifft. Dann nehme ich es schon auch mal mit nach Hause. Aber ich glaube, ich habe über die drei Jahre hinweg auch schon gute Mechanismen entwickelt, wie ich die Sachen verarbeiten und auch wieder loslassen kann.

„Dann konnten wir dasitzen und zusammen ein Lied singen“

GSCHWÄTZ: Verstehe. Wenn Sie an ein besonders berührendes Ereignis während Ihrer Arbeit denken. Was kommt Ihnen da spontan in den Sinn?

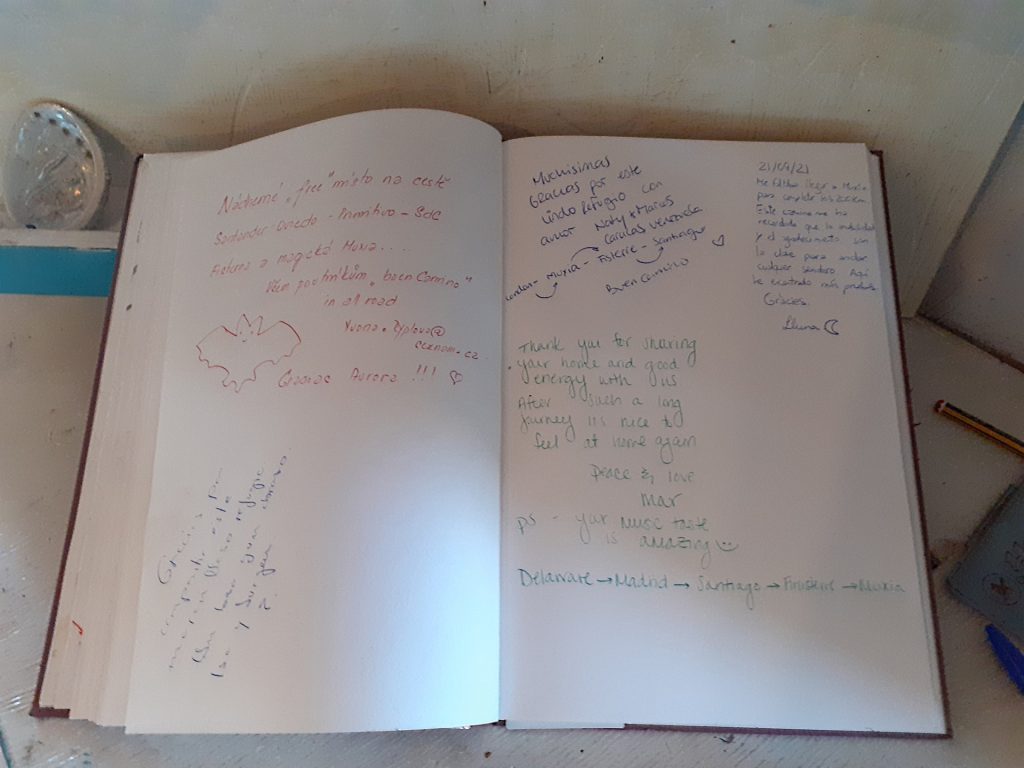

Anderson: Spontan denke ich an ein Gespräch, das ich erst vor Kurzem hatte, wo ich mit einer Betroffenen von Menschenhandel zusammensaß, die jetzt gerade im Asylverfahren steht und gerade sehr hoffnungslos und perspektivlos ist. Sie war sehr jung, als sie Menschenhandel erlebt hat. Dadurch ist sie psychisch auch sehr mitgenommen. Ich habe mit ihr sehr viel darüber gesprochen, was sie denn zur Stabilisierung machen kann, was ihre Stärken sind, welche Dinge ihr guttun. Sie hat dann erzählt hat, dass sie sehr gerne singt und wir saßen da und ich habe sie gefragt, was ihr Lieblingslied ist. Sie hat gesagt, sie hat sich schon ganz lange nicht mehr getraut, zu singen, weil sie sich zu schuldig fühlt, um so etwas Schönes ausdrücken zu können. Dann konnten wir dasitzen und zusammen wieder anfangen ein Lied zu singen. Das war ein unglaublich berührender Moment.

„Wie eine Zukunft sich einfach weiterentwickeln kann“

GSCHWÄTZ: Gibt es noch andere Schicksale, die Sie gerne mit uns teilen möchten?

Anderson: Ich würde euch gerne von einer Frau erzählen, die ein Stück weit auch zeigt, was möglich ist. Auch für Betroffene von Menschenhandel. Wie eine Zukunft sich einfach weiterentwickeln kann. Diese Frau kommt aus Westafrika. Sie hat schon ganz viel Schlimmes erlebt: eine Krebserkrankung der Mutter, die dann gestorben ist, eine Vergewaltigung, dann gab es politische Unruhen, bei denen ihr Vater letztlich ins Gefängnis kam. Dann war sie komplett auf sich allein gestellt. Ihr Vater hatte schon versucht – weil sie auch eine sehr gute Schulbildung hatte – ihr zu ermöglichen, nach Europa zu kommen, um dort zu studieren. Das war ihr großes Ziel. Doch damit, dass ihr Vater ins Gefängnis kam, war eigentlich ihre ganze Hoffnung dahin. Letztlich hat sie in dieser Hoffnungslosigkeit einen Mann getroffen, der gesagt hat, er könne ihr helfen. Er könne organisieren, dass sie in Deutschland – damals war noch die Rede von Europa, denn sie wusste nicht genau, wo – studieren kann. Das hat dann auch geklappt. Sie saß dann im Flieger und kam nach Deutschland – sie wusste nicht, dass es Deutschland sein würde.

„Alle ihre Träume waren zerbrochen“

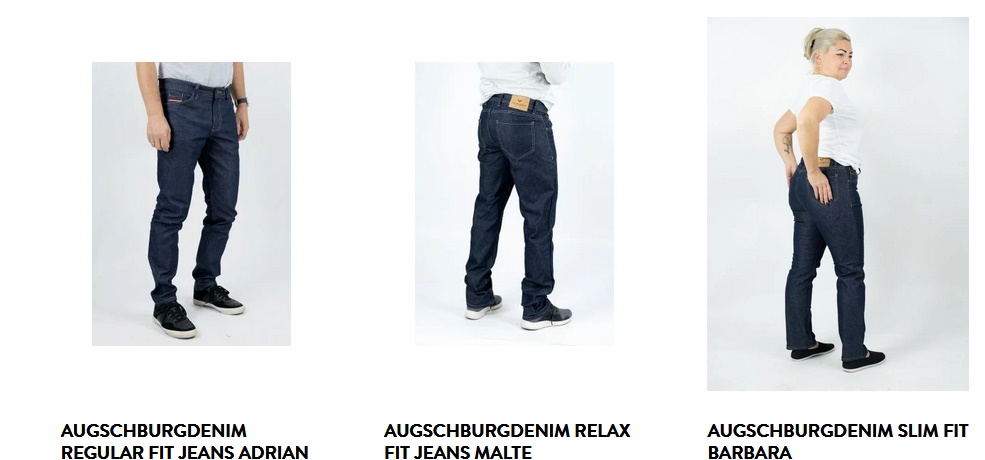

Anderson: Statt in ein Studentenwohnheim kam sie dann in ein Bordell und wurde dort über einen längeren Zeitraum ausgebeutet. Sie hat kein Wort verstanden, wusste nicht, wo sie ist, in welcher Stadt sie ist, konnte nicht raus gehen. Sie war einfach sehr hoffnungslos und perspektivlos. Sie beschreibt es selbst so, dass alle ihre Träume zerbrochen waren. Letztlich konnte sie mit der Hilfe eines Freiers, dem sie sich anvertraut hatte, fliehen. Sie kam zur Polizei und die Polizei hat dann Kontakt mit uns, mit unserer Fachberatungsstelle, aufgenommen. Wir konnten sie dann in einer unserer anonymen und dezentralen Schutzunterkünfte unterbringen. Die sind bei uns in ganz Baden-Württemberg verteilt, sodass wir gucken können: „Wo ist eine Person wirklich sicher?“ Das heißt, den Aufenthaltsort kennen dann auch nur wir Mitarbeiterinnen. Da konnten wir sie dann unterbringen, sie unterstützen. Das ging dann von neuer Erstbekleidung – sie kam mit nicht wirklich etwas an – bis hin zur Unterstützung beim Strafverfahren und Kontaktaufnahme mit Ärzten und Therapeuten – was sie eben gebraucht hat, in ihrer Situation. Sie konnte über diese Zeit, in der sie dort war, ganz viel Stabilisierung erleben, konnte vieles aufarbeiten. Sie sagt selbst, dass sie in dieser Zeit auch viel Heilung erlebt hat. Unter anderem ist bei ihr der Glaube auch eine sehr große Ressource, die sie neu gestärkt und motiviert hat. Letztlich konnte sie auch eine Ausbildung mit Sprachkurs anfangen und den jetzt auch schon erfolgreich abschließen. Sie konnte jetzt eine aufbauende Ausbildung neu beginnen und ist einfach dabei, sich eine Perspektive aufzubauen und neue Hoffnung zu finden und das ist einfach ganz arg schön, so etwas miterleben zu dürfen und zu sehen, dass eine Frau eine neue Perspektive und neue Hoffnung nach all den Schlimmen erfahren kann.

„Es ist natürlich auch ein harter Weg“

GSCHWÄTZ: Das ist ein sehr schönes, ein positives, Beispiel dafür, wie Sie als Fachberatungsstelle wirken und was Sie den Frauen mitgeben können. Haben Sie auch ein Beispiel, das weniger schön ausgegangen ist? Oder anders gefragt, gibt es auch Gegenbeispiele?

Anderson: Die gibt es natürlich auf jeden Fall. Leider. Es gibt immer wieder Frauen, die sich entweder dafür entscheiden, zurückzugehen oder diesen Weg einfach nicht schaffen. Ich meine, es ist natürlich auch ein harter Weg sich aus dem vielleicht jahrelang Bekannten – zwar sehr, sehr schweren, aber trotzdem Bekannten – herauszukämpfen und sich eine komplett neue Perspektive aufzubauen – auch in einem Land, in dem man sich nicht auskennt, dessen Sprache man nicht spricht. Das ist ein sehr harter und oftmals auch sehr langer Weg. Mir fällt da eben auch eine Frau ein, die sich mehrere Male an uns gewandt hat, die über Jahre hinweg in der Zwangsprostitution war, da sehr stark ausgebeutet wurde und dort viel körperliche und seelische Gewalt erlebt hat. Oft erleben die Frauen beides. Diese Frau war dann auch, unter anderem, in einer unserer Unterkünfte geschützt untergebracht, hat sich dann aber dazu entschieden wieder zu gehen – zu Verwandten, zu Freunden… Wir wussten letztlich auch, dass sie wieder in den Netzen dieses Täters, dieses Ausbeuters, drin gewesen ist. Sie hat mehrmals versucht auszusteigen, aber hat es bis dahin noch nicht geschafft. Wir wissen: Es gibt für jede Frau immer Hoffnung. Oftmals braucht es auch vielleicht zwei oder drei oder vielleicht auch vier Anläufe. Von daher ist es natürlich auch sehr, sehr traurig oder sehr schade, zu sehen, dass jemand zurück geht oder vielleicht auch versucht, irgendwo anders unterzukommen, wo diese Person dann doch wieder in irgendwelchen Ausbeutungsnetzwerken hängen bleibt. Die gibt es leider auch, diese Beispiele.

„Jede Frau könnte Betroffene von Menschenhandel werden“

GSCHWÄTZ: Wer wird Opfer von Zwangsprostitution? Gibt es Schnittstellen?

Anderson: Man kann nicht sagen, es sei eine bestimmte Personengruppe. Wenn man über Zwangsprostitution oder Menschenhandel nachdenkt, hat man da vielleicht Stereotype von der klassischen Frau, die Betroffene von Menschenhandel wird, im Kopf. Was wir in unserer Fachberatungsstelle erleben, ist, dass praktisch jede Frau Betroffene von Menschenhandel werden könnte. Auch was die Nationalitäten betrifft, kommen ganz gemischte Personengruppen bei uns an. Durch das, dass auch viele von Menschenhandel betroffene Frauen im Asylverfahren zu uns nach Deutschland kommen, sind es viele Frauen aus Westafrika. Wir haben aber auch Betroffene aus Osteuropa, Deutschland, Asien oder Lateinamerika. Natürlich ist ein Merkmal, dass oft Notsituationen ausgenutzt werden. Der Wunsch, der Familie zu helfen, sich selbst finanziell zu helfen, oder aus einer schwierigen Notsituation herauszukommen mit dem Versprechen, in Deutschland eine bessere Arbeit zu finden, oder der Möglichkeit, hier eine Schulbildung zu bekommen. Aber es gibt auch die sogenannten „Loverboys“, wo das Ganze aus einer Beziehung heraus entsteht, in der der Mann die Frau dann sehr stark von sich abhängig macht und dann mit Vorsätzen kommt wie: Er habe so viele Schulden und sie könne ihm doch helfen, die Schulden abzuarbeiten. Oder: Sie könne das für ihre Zukunft machen, dass sie sich gemeinsam eine bessere Zukunft aufbauen könnten. In dem Bereich gibt es auch viele deutsche Betroffene, die dadurch in eine Abhängigkeit geraten.

„Die Frauen leben in großer Angst vor den Tätern“

GSCHWÄTZ: Die wenigsten Fälle von Zwangsprostitution werden zur Anzeige gebracht. Warum ist das so?

Anderson: Ich glaube, dazu muss man ein Stück weit auch verstehen, dass die Frauen, die das erlebt haben, in einer großen Angst um sich und ihre Herkunftsfamilien, im Besonderen um ihre Kinder, vor den Tätern leben, weil es sich auch immer wieder um Täternetzwerke handelt. Das heißt, sie wissen, es steckt vielleicht nicht nur ein Einzeltäter, sondern organisierte Kriminalität dahinter. Oft ist auch nicht bekannt ist, wohin dieses Netzwerk insgesamt reicht. Da leben die Frauen einfach in einer großen Angst davor, was ihnen oder ihren Familien passieren könnte, wenn sie zur Polizei gehen oder eine Aussage treffen. Gerade bei den Betroffenen aus Afrika, besonders aus Westafrika, hängt ganz oft, ein sogenannter Schwur mit dabei, den sie dort ablegen – das heißt, da spielt noch eine geistliche Dimension mit rein. Wo sie, bevor sie nach Europa kommen, schwören, dass sie nicht zur Polizei gehen werden, dass sie das Geld zurückzahlen werden und solche Sachen. Das heißt, die Frauen haben auch aus dieser geistlichen Komponente heraus noch einmal große Angst, weil sie auch erlebt haben, dass Leute, wenn sie den Schwur brechen, dann wirklich verrückt werden, oder dass Familienmitglieder bedroht werden und so weiter.

„Oftmals fehlen auch Beweise“

Anderson: Dann ist natürlich ein weiterer Punkt, dass oftmals auch die Beweise fehlen. Dass die Frauen nicht so viel Wissen haben, dass es ausreichen würde oder dass sie denken, dass es nicht ausreicht. Das sind sehr große Punkte. Natürlich ist so ein Verfahren auch sehr, sehr anstrengend und sehr kräftezehrend. Gerade wenn man auf dem Weg ist, sich eine neue Zukunft aufzubauen, würde es für viele zu viel Kraft kosten, sich noch einmal mit alldem zu beschäftigen. So sagen viele, dass sie diesen Weg, der sich oft über mehrere Monate, manchmal ein Jahr hinzieht, einfach nicht schaffen. Was noch dazukommt: Den Frauen wird oftmals auch ein falsches Bild von Polizei und Behörden eingetrichtert. Oft kommen die Betroffenen auch aus Ländern, in denen die Polizei einfach korrupt ist. Zusätzlich wird ihnen gesagt: „Ihr bekommt Probleme, wenn ihr zur Polizei geht. Dann kommt ihr ins Gefängnis“ oder „Ihr müsst dann eine Strafe bezahlen.“ Das sind die Gründe, die Frauen davon abhalten, Anzeige zu erstatten.

„Mit dem Schwur fühlen sich die Frauen sehr stark gebunden“

GSCHWÄTZ: Könnten Sie das mit dem Schwur noch einmal genauer erklären? Ist das so eine Art Voodoo-Zauber?

Anderson: Genau. Das nennt sich Juju-Schwur und kommt vor allem im nigerianischen Menschenhandel vor, der eben in Westafrika im Moment sehr stark vertreten ist. Das heißt, die Frauen werden dort, oftmals auf ganz unterschiedliche Art und Weise, sozusagen angeworben. Das kann auf der Straße oder beim Friseur passieren. Oder, dass die Frauen irgendwo arbeiten und jemand sagt: „Oh, du machst Deine Arbeit ja so toll. Du könntest doch in Europa auch viel Geld verdienen.“ Dann lassen sie sich darauf ein und ihnen wird gesagt, dass sie davor noch diesen Juju-Schwur machen müssen. Dann ist man da in so einem Juju-Schrein mit einem Juju-Priester und dann wird dort ein Schwur geleistet. Es gibt verschiedene Sachen, die die Frauen von sich abgeben müssen und Sachen, die sie sagen müssen. Dort hören die Frauen meistens das erste Mal von den Schulden. Oft können sie mit der Bezeichnung Euro, oder eben auch mit der Summe, die sich dahinter verbirgt, nichts anfangen. Die Frauen müssen dann schwören, dass sie das Geld, das anscheinend für die Reise ausgegeben wird, zurückzahlen. Das ist oft ein Betrag zwischen 20 000 und 35 000 Euro, also wirklich sehr groß. Außerdem schwören sie, dass sie nicht zur Polizei gehen werden, dass sie sich an alle Regeln, die ihnen vorgegeben werden, halten werden und dass sie nichts über die Schleuser sagen werden. Dadurch fühlen sich die Frauen sehr stark gebunden, weil sie diese Schwüre als sehr starke Realität erleben.

„Es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer“

GSCHWÄTZ: Dementsprechend ist die Dunkelziffer der von Zwangsprostitution betroffenen Frauen auch extrem hoch.

Anderson: Genau. Es ist sowieso ein Bereich, in dem eine sehr große Dunkelziffer besteht, weil sich nicht jede Frau an Hilfsangebote wendet und darüber spricht. Die ganz große Schwierigkeit dabei, Zahlen oder Statistiken zu erstellen, ist darin begründet, dass die bekannten Zahlen im Bundeslagebild des Bundeskriminalamtes nur die Zahlen von abgeschlossenen Ermittlungsverfahren aufzeigen. Das heißt, dass viele Frauen, die zu uns in die Beratung kommen, die keine Anzeige erstatten, oder bei denen es nicht zum abgeschlossenen Ermittlungsverfahren kommt, nicht darin aufgeführt werden. Von daher unterscheiden sich die Zahlen, die wir jetzt beispielsweise in unserem Jahresbericht haben, oder in dem unseres gemeinsamen Arbeitskreises mit den beiden anderen Fachberatungsstellen in Baden-Württemberg, vom Bundeslagebild dahingehend, dass wir die Frauen, die wir beraten mit in die Statistik aufnehmen und im Bundeslagebild nur die von abgeschlossenen Ermittlungsverfahren geführt werden. Aber natürlich gibt es darüber hinaus noch viel, viel mehr Frauen, die sich nicht an eine Beratungsstelle wenden und nicht zur Polizei gehen, wo dann letztlich kein Straf- oder Ermittlungsverfahren läuft. Wir haben dieses Jahr ca. 110 Frauen begleitet. Im Bundeslagebild sind es meistens aufs Jahr und ganz Deutschland gesehen, nicht so viele Fälle.

„Wir wünschen uns eine jährliche gute Grundfinanzierung der Beratungsstelle“

GSCHWÄTZ: Nach Schätzungen der EU-Kommission werden jährlich 120 000 Frauen und Mädchen aus der ganzen Welt nach Westeuropa verschleppt. Nach Schätzungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft, Menschenhandel und Zwangsprostitution betreffend, werden mit Zwangsprostitution weltweit jährlich 28 Milliarden US-Dollar generiert. Was tun die Behörden, um diese vulnerable Gruppe von Menschen zu schützen? Wo wünschen Sie sich in Ihrer Arbeit noch mehr behördliche Unterstützung?

Anderson: Einmal ist natürlich auch da wieder zu sagen: Die Zahlen sind einfach ganz arg schwer zu belegen oder zu schätzen und zu beurteilen, was da wirklich stimmt. Es werden immer wieder so Schätzungen gemacht, um da einfach die Dimensionen aufzuzeigen. Wir erleben in vielen Bereichen eine sehr gute Zusammenarbeit mit Behörden. Gerade auch mit Ermittlungsbehörden haben wir sehr gute Kooperationen, wo einfach im Fall einer Betroffenen auch sehr schnell gehandelt werden kann. Da sind wir dankbar für das, was da auch auf sehr vielen Ebenen schon läuft. Gleichzeitig wünschen wir uns, dass das Thema Menschenhandel, was die Politik, aber auch die Arbeit unterschiedlicher Behörden, angeht, mehr fokussiert wird. Dass es wirklich eine flächendeckende Beratungslandschaft in ganz Deutschland für Betroffene gibt. Bei uns in Baden-Württemberg gibt es drei Fachberatungsstellen, die alle landesweit zuständig sind, was wiederum für ein ganzes Bundesland, so groß wie Baden-Württemberg, auch nicht zu viel ist. Das heißt, wir sind auch sehr viel in Erstaufnahmeeinrichtungen unterwegs, fahren die Frauen auch wirklich aufsuchend an. Auch wenn sich eine Frau von weiter weg bei uns meldet, wird sie trotz allem beraten und unterstützt. Was wir uns daher sehr wünschen würden, wäre auch eine jährliche gute Grundfinanzierung der Beratungsstelle. Das heißt, dass die Grundarbeit, das was es an Mitarbeit und Personalstellen braucht, einfach grundlegend finanziert ist. Das wäre einer unserer großen Wünsche, weil dadurch den Betroffenen auch mit guter Unterstützung begegnet werden kann und auch noch einmal mehr Aufklärungsarbeit möglich ist.

„Gerade in der Lockdown-Situation war da das Thema Einsamkeit“

GSCHWÄTZ: Was an Ihrer Arbeit hat sich in den letzten drei Jahren verändert? Sie sind seit drei Jahren bei der Mitternachtsmission, arbeiten auch in der Fachberatungsstelle für Prostituierte. Was hat sich seit der Corona-Situation verändert und wie erleben Sie Ihren Alltag jetzt? Wie haben Sie ihn im Lockdown erlebt?

Anderson: Es hat sich natürlich auch für uns sehr vieles durch die Corona-Situation verändert. Wir sind systemrelevant und dadurch konnten wir auch weiterhin präsent arbeiten und, wo nötig, unsere Klientinnen auch persönlich empfangen. Gerade in der Lockdown-Situation war da das Thema Einsamkeit. Wenn man keine Möglichkeit mehr hat, draußen zu sein oder sich mit anderen zu treffen, ist das für Personen, die Traumatisierungen erlebt haben, eine noch größere Herausforderung, wenn dann die Unterstützungsmöglichkeiten wegfallen oder nur noch telefonisch sind. Von daher haben wir da sehr viel Dankbarkeit auch von Seiten der Frauen erlebt. Wir hatten zu Beginn die Arbeit im Team in zwei Schichten, das heißt, ein Teil war zwei Wochen im Homeoffice und ein Teil war zwei Wochen vor Ort. Das hat die Arbeit vor Ort natürlich sehr intensiviert und natürlich im Homeoffice auch verändert, wenn da vieles per Telefon oder Zoom-Konferenz laufen musste. Gerade auch, da wir sehr eng im Team zusammenarbeiten, war das, glaube ich, für uns alle eine große Herausforderung.

„Die aufsuchende Arbeit ist weggefallen“

Anderson: Gleichzeitig sind wir einfach dankbar, dass wir weiterhin vor Ort arbeiten konnten. Gerade in der Fachberatungsstelle für Prostituierte haben wir sehr intensiv erlebt, dass wir nicht mehr aufsuchend unterwegs sein konnten, was einfach einen großen Teil unserer Arbeit ausmacht. Das ist sehr viel Beziehungsarbeit. Die meisten Erstkontakte entstehen durch die aufsuchende Arbeit. Die ist weggefallen und dadurch war es auch sehr viel schwieriger, die Frauen zu erreichen, weil sich sehr vieles auch ins Private verlagert hat. Da war es für uns einfach eine Herausforderung, den Kontakt zu den Frauen aufzunehmen. Gleichzeitig haben wir auch erlebt, dass sich sehr viele Frauen, die wir kannten, an uns gewandt haben, um zu gucken: „Wie können wir jetzt unsere Existenz sichern? Welche Anträge können gestellt werden? Wo kann Unterstützung passieren oder wie kann man vielleicht auch einen anderen Job suchen?“ Das war dann eben die andere Seite, wo wir erlebt haben, dass sehr viel Beratung in Anspruch genommen wurde, wo wir sehr dankbar sind, aber auch einfach in beiden Bereichen merken, dass eine weitere Auswirkung ist, dass die Verlagerung ins Private bestehen geblieben ist. Dass die Frauen schwerer zu erreichen sind und es natürlich auch den Druck auf die Frauen erhöht und sie dadurch vulnerabler werden, dass sie jetzt nicht mehr unter einer regelmäßigen Kontrolle stehen oder auch durch Betreiber,andere Mitarbeiter oder auch andere in der Prostitution arbeitende Personen in offiziellen Bordellen Unterstützung bekommen oder unter diesen Regeln arbeiten.

„Zwangsprostitution ist auch in Deutschland ein großes Thema“

GSCHWÄTZ: Was kann man tun, um Zwangsprostitution wirksam vorzubeugen?

Anderson: Aufklärung ist da ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube sehr vielen Menschen in unserer Gesellschaft ist es einfach nicht so bewusst, dass es auch bei uns in Deutschland ein großes Thema ist. Dass Deutschland nicht nur Zielland ist, dass nicht nur Betroffene aus anderen Ländern sozusagen in Deutschland arbeiten, sondern, dass wirklich auch Betroffene aus Deutschland kommen. Deswegen ist es ganz arg wichtig, dass auch schon in den Schulen angefangen wird, das Thema zu thematisieren – gerade auch, was die Loverboy-Methode und solche Dinge angeht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und Freier sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Was man noch tun kann, ist, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und die Augen nicht vor dem Thema zu verschließen. Dadurch kann schon sehr viel vorgebeugt werden, dass Betroffene nicht da rein kommen. Natürlich auch, Menschen in Notsituationen zu unterstützen, dass sie nicht versucht sind, sich auf solche Dinge einzulassen, sondern, dass sie auch andere Dinge sehen und Unterstützung erhalten.

Interview: Priscilla Dekorsi