„Ziemlich zwangsneurotisch und weit von bildungsgerecht entfernt“

Die Corona-Zahlen fallen, die Schüler dürfen zurück in ihre Klassenzimmer – zumindest im Wechselunterricht. Doch was bedeutet das für Klassenarbeiten und Leistungsbewertungen? Werden die Wochen zwischen Pfingst- und Sommerferien vollgestopft mit Tests und Klausuren? Zumal über einen Unterrichtsstoff, den sich die Kinder maximal im Onlineunterricht und zu Hause weitgehend selbst oder unter elterlicher Anleitung beigebracht haben? Muss der abgefragte Stoff nochmal direkt im Klassenzimmer wiederholt werden oder nicht? Was sagt das dann aus über Chancen- und Bildungsgleichheit? Wie aussagefähig sind die erzielten Noten dann überhaupt?

Verbindliche Qualitätskriterien für alle

„Bei Schülerinnen und Schülern, die sich im Fernunterricht befinden, kann die Phase der Rückkopplung und Wiederholung der Lerninhalte auch im Fernunterricht erfolgen“, schreibt dazu Marcella Kugler von der Pressestelle im baden-württembergischen Kultusministerium. Dieses habe für den Fernunterricht und das digitale Lernen bereits im September 2020 – also vor Beginn des aktuellen Schuljahrs – verbindliche Leitlinien und Qualitätskriterien festgelegt. „Diese Standards sind eine verbindliche Basis für die pädagogischen und didaktischen Konzepte der einzelnen Schulen und regeln beispielsweise, dass die Inhalte des Fernunterrichts die Inhalte des Präsenzunterrichts abbilden müssen.“ Dementsprechend sollen alle Schüler:innen, die am Fernunterricht teilnehmen, dieselben Unterrichtsmaterialien und in allen Fächern regelmäßig Aufgaben erhalten. Diese verbindlichen Qualitätskriterien gelten grundsätzlich für alle Schularten.

Schriftliche Leistungen eventuell geringer berücksichtigen

Zugleich sollen die jeweiligen Lehrer Rückmeldungen über die bearbeiteten Aufgaben geben und es muss eine regelmäßige und verlässliche Kommunikation zwischen Lehrkraft und Schüler gewährleistet sein. Kugler schließt daraus: „Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts im Schuljahr 2020/2021, die dort erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, können somit Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein.“ Zugleich hat das Kultusministerium in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass die Lehrkräfte bei der Gewichtung von schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen einen eventuell geringeren Anteil der schriftlichen Leistungen entsprechend berücksichtigen.

„Das ist ziemlich zwangsneurotisch“

Kritischer sieht das Michael Mittelstaedt, Vorsitzender des Landeselternbeirats Baden-Württemberg. Er schreibt auf die GSCHWÄTZ-Anfrage, wie es sein kann, dass auch in Fächern, in denen sich die Schüler den Stoff mehr oder weniger zu Hause beigebracht haben, Klassenarbeiten geschrieben werden: „Eine berechtigte Frage. Die Antwort lautet wohl so ähnlich wie the law oft the instrument (Maslows Hammer).“ Er persönlich halte das für „ziemlich zwangsneurotisch und weit von bildungsgerecht entfernt“, denn schließlich hänge der Erfolg im Fernlernen von vielen Faktoren ab, „die in unserem Bildungssystem so nie vorgesehen waren und auch in der Durchführung nicht realistisch sind“.

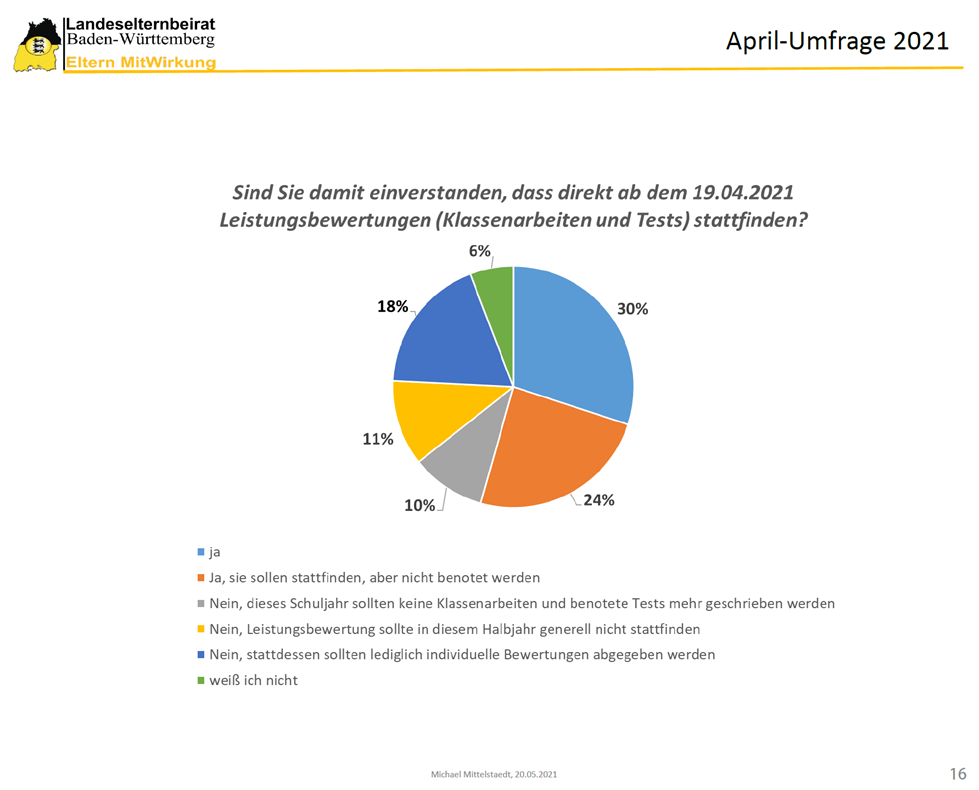

30 Prozent der Eltern für Klassenarbeiten und Tests

Dem gegenüber steht die Sicht der meisten Eltern. In einer Umfrage, an der sich im April 2021 rund 130.000 Eltern beteiligten, hatte der Landeselternbeirat gefragt, ob sie einverstanden seien, dass unmittelbar ab dem 19. April 2021 Leistungsabfragen – also Klassenarbeiten und Tests – stattfinden sollen. 30 Prozent bejahten diese Frage ganz klar, 24 Prozent waren zwar für die Leistungsabfragen, diese sollten ihrer Meinung nach allerdings nicht benotet werden. Nur zehn Prozent der Eltern waren strikt gegen Klassenarbeiten und Tests in diesem Schuljahr.

Beurteilung mit dem richtigen Augenmaß

„Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesen Maßnahmen gute Rahmenbedingungen für eine faire Notenbildung schaffen und dass die Lehrkräfte vor Ort mit dem richtigen Augenmaß für die Pandemie-Situation die Schülerinnen und Schüler beurteilen“, erteilt Marcella Kugler der Frage eine Absage, ob durch weniger Arbeiten nicht der Druck auf die Schüler:innen erhöht werde. Das Kultusministerium wolle eine faire Notenbildung für alle Schüler:innen gewährleisten, deshalb gibt es den Schulen die Möglichkeit, die Mindestanzahl der Leistungsfeststellungen zu unterschreiten. Gegebenenfalls treffe diese Entscheidung die unterrichtende Lehrkraft in Abstimmung mit der Schulleitung.

„Fernunterricht kann den Präsenzunterricht nicht ersetzen“

Die Pressesprecherin äußert auch Verständnis für Zweifel über die Qualität des im Onlineunterrichts gelernten Stoffs: „Das Kultusministerium hat immer darauf hingewiesen, dass der Fernunterricht den Präsenzunterricht nicht ersetzen kann und es macht natürlich einen Unterschied, ob die Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht von einer Lehrkraft unterrichtet werden oder ob sie im Fernunterricht lernen.“ Das Kultusministerium sei sich deshalb auch der besonderen Umstände für die Schüler:innen im Fernunterricht bewusst. Deshalb gebe es die Möglichkeit, jene Schüler:innen, die über den Fernunterricht nur schwer erreicht werden können, unabhängig von der Klassenstufe in den Präsenzunterricht einzubeziehen. Darauf habe das Kultusministerium bereits vor einem Jahr hingewiesen. Das gelte auch in der momentanen Situation, sofern es die Bundesnotbremse zulasse.

Besondere Situation von Grundschülern

Alle Schüler:innen sollen so gut wie möglich durch die Pandemie gebracht und dabei ihre Gesundheit geschützt werden. Marcella Kugler erkennt dabei auch die besondere Situation von Grundschülern an, bei denen die Fernlernangebote „einen anderen Charakter haben, als dies bei den weiterführenden Schulen gesagt werden kann“. Dies gelte insbesondere, „da in den Grundschulen auch Kinder unterrichtet werden, die zum Teil noch gar nicht lesen oder schreiben können“ weshalb es schwierig sei, „an den Grundschulen von einem klassischen Fernunterricht zu sprechen“.

Schwerpunkt Hauptfächer

Bei Grundschülern sei es deshalb eher ein Lernen mit Materialien – in analoger als auch digitaler Form. Besonderer Schwerpunkt dabei: die Hauptfächer Deutsch, Mathe und Sachunterricht sowie in der vierten Klassen auf die Vorbereitung auf den Übergang auf die weiterführende Schule gelegt. An den weiterführenden Schulen dagegen solle der Fernunterricht den Präsenzunterricht möglichst nach Stundenplan abbilden: „Das heißt, dass alle Fächer der Stundentafel soweit möglich durch den Fernunterricht abgedeckt werden.“ Das könne auch durch Arbeitsaufträge oder einen Wochenplan geschehen. Wo es aus organisatorischen Gründen und zur Bewältigung des Arbeitspensums sinnvoll sei, könne außerdem die Anzahl und Abfolge der Fächer je Unterrichtstag angepasst werden.

Keine Nachteile in der Pandemie

Es sei Grundsatz im Kultusministerium, dass die Schüler:innen keine Nachteile in der Pandemie haben. Das Ministerium wolle deshalb für faire und chancengleiche Rahmenbedingungen sorgen: beispielsweise durch weniger vorgeschriebene schriftliche Leistungsfeststellungen und weitere Möglichkeiten zum Wiederholen einer Klasse. „Es versteht sich außerdem von selbst, dass die Lehrerinnen und Lehrer die aktuelle Situation der Schülerinnen und Schüler pädagogisch angemessen berücksichtigen sollen“ so Marcella Kugler. Um einen eventuellen Wissensrückstand aufzuholen, richtet das Kultusministerium in den Sommerferien außerdem wieder spezielle Lernbrücken ein – wir berichteten unter https://www.gschwaetz.de/2021/04/16/aufgrund-der-pandemiebedingten-reduktion-des-praesenzunterrichts-um-vier-wochen-darf-die-vorgeschriebene-anzahl-von-schriftlichen-leistungsfeststellungen-unterschritten-werden/.

„Die Lehrkräfte sind gut vorbereitet“

Rückmeldungen hätten gezeigt, dass der „Fernunterricht in Baden-Württemberg grundsätzlich gut funktioniert“. Die Lehrkräfte seien gut vorbereitet, auch durch die zahlreichen Erfahrungswerte aus den zurückliegenden Monaten, die sie nun „gewinnbringend im Fernunterricht einsetzen“ könnten. Gemeinsam mit den Qualitätsstandards ergeben sie die Voraussetzungen für guten Fernunterricht. Die Pressesprecherin weist hier ausdrücklich auch auf „die qualitätsvolle Ausbildung“ der Lehrer:innen hin, bei der diese auch in puncto Digitalisierung – inhaltlich wie organisatorisch – aus- und fortgebildet werden.

Neun Millionen Euro zusätzliche Mittel bis 2024

Bereits während des ersten Lockdowns im März 2020 habe das Kultusministerium „das für Lehrkräftefortbildungen zuständige Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) beauftragt, verstärkt Fortbildungen zum Umgang mit digitalem Unterricht (Moodle, BigBlueButton und Co.) anzubieten“. Diese hätten tausende von Lehrkräften wahrgenommen. Ergänzt werde das Angebot durch Fortbildungen am Landesmedienzentrum zu Themen wie „Arbeiten mit Videokonferenzsystemen im Unterricht“, „Grundlagen und erweiterte Grundlagen für Moodle“ oder „Tools für den Fernunterricht“, „Einstieg ins Fernlernen“ oder „Umstellung vom Präsenzunterricht zum Fernlernen“. „Auch im Zusammenhang mit der Zusatzvereinbarung Administration zum DigitalPakt Schule investieren wir in die Lehrkräftefortbildung“, schreibt Marcella Kugler weiter. „Hierfür stellt das Land bis 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt neun Millionen Euro bereit.“